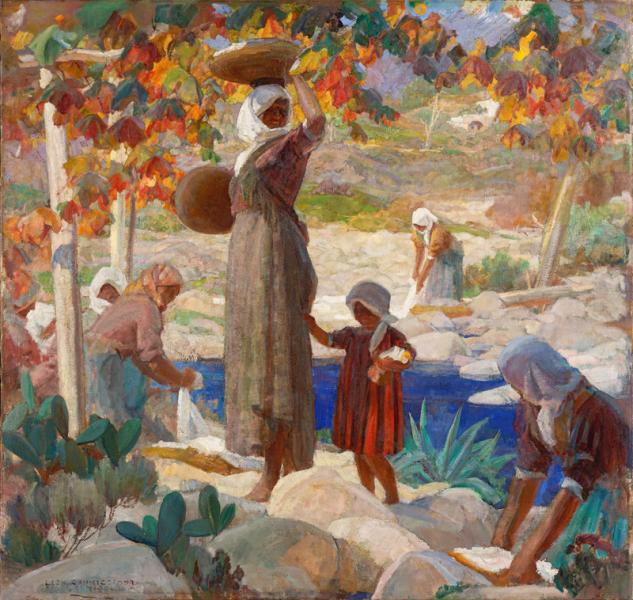

Femmes corses à la fontaine, c.1924

Huile sur toile, signée en bas à gauche.

138 x 143 cm

Provenance :

Private collection, France

L’ÎLE MYSTÉRIEUSE

Sur l’enfance de Canniccioni, plane l’aura d’un poète, un véritable autodidacte, ancien berger de Moltifao exilé de sa terre natale à la fin du XIXème siècle : son père Xavier Canniccioni, qui, pour gagner sa vie à Paris où il a fini par s’installer, publie sous le pseudonyme de « Canny » des articles dans les journaux. Les choix artistiques du fils ne seront donc pas remis en question, bien que l’on sache, dans cette famille, ce qu’il en coûte d’embrasser une carrière de cette nature.

En 1893, le jeune homme fréquente déjà l’Ecole des arts décoratifs avant de participer à l’atelier libre dispensé par Jean Léon Gérôme. Puis il compte plus officiellement comme élève de ce dernier dans le cadre de l’Ecole des beaux- arts où il est inscrit à partir de 1899, décrochant plusieurs récompenses de fin de cycle (trois médailles de grandes figures peintes et cinq médailles d'esquisses peintes pour être précis). Canniccioni est également l’élève d’un autre artiste de renom, peintre de genre et portraitiste, Gabriel Ferrier, auprès de qui il affine sa science des compositions et du traitement des figures.

À partir de 1909, le peintre expose au Salon des artistes français. Il y sera représenté jusque dans les années 1940, ne déviant pas de la voie officielle dans la carrière qu’il se construit peu à peu. Honneurs et succès seront à venir, à commencer par l’obtention, en 1911, d’une bourse de voyage (pour son tableau Le retour à la terre, conservé au musée d’Ajaccio). Beaucoup de récompenses suivront.

Dans les années 1920, l’Etat acquiert plusieurs de ses oeuvres et le peintre constitue aussi un important réseau de relations, des collectionneurs qui apprécient son oeuvre et lui permettent d’en vivre aisément. Parmi eux, comptent le ténor Lucien Muratore, le joailler Mellerio et même le sénateur, futur président, Paul Doumer. Il effectue de fréquents séjours en Afrique du Nord, dont la rudesse des paysages l’inspire, et bien évidemment en Corse, dans le berceau paternel de Moltifao ainsi qu’à Ajaccio.

Les sujets d’histoire, privilégiés dans ses envois au Salon depuis la fin de sa formation, laissent peu à peu place à des thèmes plus pittoresques, faisant appel à la mémoire de ses racines. La Corse marque en effet sa source princi- pale d’inspiration. Canniccioni devient, par la force de ses représentations, un ambassadeur de l’île et de ses traditions. Dans l’intérieur des terres comme dans le village de Moltifao, la Corse est encore plus secrète, auréolée du mystère de ses rites. Les travaux des champs ou de la vigne, c’est à dire la vie rurale dans les terres, est rythmée par les célébrations religieuses : messes, processions, enterrements... Canniccioni aime peindre ces moments de la vie du village dans une sorte de solennité qui leur sied. Y compris lorsqu’il s’agit de manifestations plutôt joyeuses comme les vendanges, le traitement du peintre transmet un sentiment de gravité intense. C’est ainsi que son pinceau saisit le poids de l’âme du peuple corse, la puissance de son héritage.

Les Femmes corses à la fontaine, titre (inscrit au dos du châssis) donné par le peintre à l’oeuvre que nous présentons, dévoile l’un des thèmes de prédilection de Canniccioni. Au bord d’une rivière, plutôt que d’une fontaine, un groupe de femmes lave son blanc linge. Toutes ont le buste penché sur leurs travaux sauf l’une d’elles, au centre de la composition, qui attire la lumière sur son fichu blanc. De haute stature, très droite, elle porte fièrement la cruche, a secchia, qu’elle tient sur sa tête de son bras replié, et dans cette position, cette figure a tout de la sculpture antique (à ceci près qu’elle est davantage vêtue). Une petite fille s’accroche à ses jupons.

Cet univers exclusivement féminin, reconstitué autour d’un cours d’eau, n’est pas sans évoquer une puissance mythologique, qui se voudrait d’une noble chasteté. Les visages sont tournés ou peu évoqués, comme souvent chez Canniccioni, ajoutant à la force expressive de la scène. Les tonalités sont automnales, dans cette palette à la fois retenue et puissante qui caractérise son oeuvre et dont les oscillations sont assurées par une attention particulière portée à la lumière, preuve d’un métier sûr. L’ensemble est magnifié par une composition à la profondeur savamment étagée, de sorte que la figure centrale semble régner en majesté sur ce carré du monde, sur ces bords pierreux de rivière comme la Vierge à l’Enfant règne sur la Terre et le ciel.Cette version des Femmes corses à la fontaine est une variation d’un tableau qui avait permis à l’artiste de remporter une médaille d’or au Salon des artistes français en 1924. Peu de différences entre les deux oeuvres, hormis la présence de cette petite fille dans les jupes de sa mère. S’agirait-il d’une demande spéciale de la part d’un commanditaire?

À partir des années 1940, la popularité du peintre décline, ainsi que sa santé. Il est endeuillé par la perte d’une épouse qui lui était très chère et son nom d’artiste ne circule plus vraiment parmi les collectionneurs, qui ont tourné la page des Salons officiels.

Vieilli, hémiplégique et démodé pour l’après-guerre, c’est un homme dépassé par son temps qui retourne en Corse au début des années 1950. Perdu dans sa nostalgie, il déplore les nouveaux modes de vie de l’île, qui, par certains côtés, a basculé dans une modernité motorisée.

Canniccioni fut donc l’un des derniers témoins des mystères séculaires de la Corse de l’intérieur, avant que n’aborde aux rivages de l’île l’avatar de la société de consommation telle que nous la vivons depuis la seconde moitié du XXème siècle. Homme d’un temps révolu, il s’est fait le dépositaire d’une longue tradition de codes et de rites, emprunts de mystère et de magie, dans laquelle les bergers en exil sont aussi des poètes.