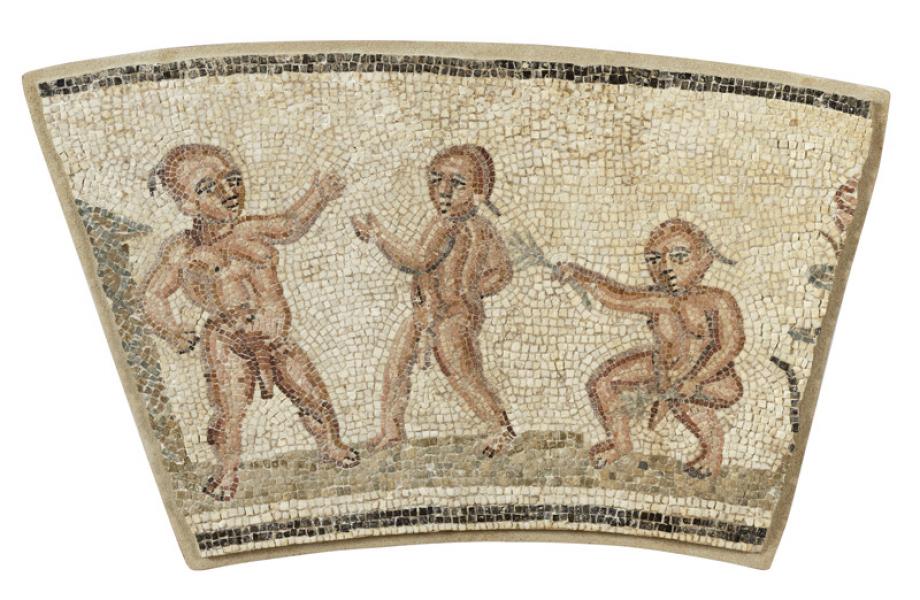

Trois pygmées, parodie de combat d'athlète

Mosaïque, opus tessellatum polychrome.

60 x 50 cm

L’origine de l’emplacement de ce triptyque en opus tessellatum polychrome est assez mystérieuse. Au regard de la forme arquée que les trois éléments dessinent, il pourrait s’agir du parement d’une ouverture murale, bien que les mosaïques de sol aient été les plus fréquentes dans la Rome antique. La suite de la frise nous est inconnue, en dehors d’une autre scène mettant en scène un pygmée face à une grue, de même facture, mais qui ne semble pas être directement reliée à l’ensemble que nous présentons. Cet ensemble fragmentaire est donc constitué de trois panneaux de mosaïque qui se suivent, les saynètes étant séparées par des éléments décoratifs, une grande tige fleurie ou la structure d’une cabane. Sans aucun doute parodique, la représentation fait la part belle au sexe, le panneau central étant le plus loquace…

Trois pygmées

La dernière scène qui est figurée dans cet ensemble montre trois pygmées nus, qui semblent rejouer un combat d’athlètes. Peu de choses les distinguent à première vue des représentations d’enfants, cependant un autre élément de mosaïque d’identique provenance représente un personnage du même type aux prises avec une grue, illustrant la géranomachie, lutte mythologique des deux peuples pour la conquête d’un territoire, rejouée chaque année au moment de la migration des oiseaux. Un épisode qui se trouve aussi avoir inspiré d’autres mosaïques romaines comme celle de la Maison de Neptune à Italica près de Séville. Les pygmées, littéralement en grec « hauts d’une coudée », sont un peuple de petits hommes, qui est réputé vivre dans des contrées lointaines, selon Aristote situées en Egypte, d’où la qualification « d’inspiration nilotique » qui a pu être attribuée à l’iconographie de cette mosaïque, appuyée par le type de coiffure des trois petits protagonistes, crane rasé et longue mèche conservée à l’arrière de la tête. Une autre mosaïque célèbre, conservée au musée royal de Naples, montre des pygmées deux à deux dans des barques, entourés d’animaux sauvages, et les embarcations accueillent des scènes de fornication qui ont fait de ce vestige l’une des pièces mises pendant longtemps sous clé au sein du « cabinet secret » du musée. La dimension sauvage et animale liée à la représentation imaginaire de ce peuple dans l’Antiquité renvoie évidemment au cocasse, à la sexualité. C’est ainsi que les pygmées, aux membres vigoureux, trouvent leur place dans cet ensemble parodique.